(2013/05/01)追記。東日本大震災の津波の恐ろしさはいつまで経っても忘れない。二度と悲劇は繰り返したくない。しかし、海、地球の活動はすべて自然現象である。人類の歴史と同じく、すべて自然そのものである。海と共に人は生き、生かされて来た。その災害を避けたくても、地球上で生きる限りは避けられない。覚悟を決めて、海と共に生きざるを得ない。素人の自分が、津波を解剖するなどの標題で、記事にすることを恥とも思うが、情報検索しても、納得できる解説に出会わない。以下の記事も冗長で、見難いですが御勘弁下さい。ただ、「津波伝播速度」について、気象庁などの記事には、√(gd)で、海の深さd=4000 [m] として、v=200[m/s] とある。しかしその論理的な算出根拠は示されていない。海洋の津波伝播速度はほぼ 200[m/s] と解釈して良いだろうと思う。沿岸近辺に沿った場合の伝播速度は、それとは異なるだろう。津波と言う『衝撃波』の伝播現象は水そのものが流れる訳ではないので、エネルギーの『水中伝播速度』としてほぼ決まった値だろうと解釈する。音が空気中を伝播する速度や金属の衝撃波が伝わる速度などほぼ決まった特有な速度を持っていると解釈したい。水深が深い海の場合が、津波の衝撃波エネルギーの伝播速度200[m/s]と言う事であろう。(2013/05/03)追記。自然現象に対する解釈で、理数論的な接近は苦手である。どうも感覚的、直覚的な思考で方向が決まって行く。水中に潜って、水泳などのときに外の音声がよく聞こえる。空気中の音は空気を伝わる縦波の音圧である。それが水中にそのまま圧力波として掛かり、水の中の人によく聞こえるのである。その音圧も水に係る圧力波であるが故だ。そんな圧力波の水中での伝播現象も津波の衝撃圧力波に本質で共通であろうと思う。

(2015/03/26)追記。ここに示す津波の解釈は、気象庁や地震の専門家・学者の常識論とは違う。それが残念である。地殻の滑り込みによる歪みが原因で、地殻跳ね上がりで津波が起きると言う専門家の解釈が生まれる原因どこに有るかに気付いた。先日NHKの放送講座で、「横波」の講義を見た。水面波の説明で表面だけの解釈をしていた。しかも大層高価な器具まで使って。水の波は横波ではない。水中の圧力波の縦波である。その圧力エネルギーが水面を高く持ち上げてエネルギーの平衡を保っているのだ。それが水面に現れたため、横波のように見えるだけである。表面だけの自然科学論がすべての科学の矛盾を気付かないで、間違いを教育しているのである。その水の波の解釈が専門家の間違った「津波」解釈を生んでいるのである。巨大津波の原因は海底の岩盤陥没や亀裂による真空空間の出現現象だ。

(2012/04/08)追記。長く迷いながらの『津波現象』との語り合いの区切りがついたように思う。海岸での津波現象のエネルギー変換について次のファイルにまとめ、津波速度に結論を出した。

大気圧の意味 津波の本質は上陸後の破壊力に示される。普段無意識で居る「大気圧」の存在である。上陸した水の表面には、1[㎡] 当たり10トンの圧力が圧しかかっているのである。そんな力を受けた水はトンデモナイ馬力で襲いかかる事になる。大地の道路や畑に掛かっていても大気圧など意識しない。しかし津波の上陸した水に対しては重要な意味を持つ。

(2020/03/10)追記。上の記事で数式(1)で大きな間違いをしていました。圧力エネルギーとして伝播する分は大気圧および海底圧力などではなかった。津波として伝播するエネルギーは平常海面からの津波高さによる圧力エネルギー分(ρgH)とその海底までの津波の増分エネルギーで、(1)式で示すエネルギーが伝播する訳ではない。従って、『エネルギー保存則』に従った圧力エネルギーの速度エネルギーへの変換分は(5)式とは違ってくる。従って、以下の計算記述内容は改めて考え直さなければならない。【計算例】の速度30.8[m/s]も当然小さくなる。以下の記事は “ 式ここで、上の速度 V の式の数量的具体例を計算する必要がある。この(9)式は十分検討するに値する式と思う。海岸部に到達した津波が、その海岸線の影響を受けて、どのように津波速度が変化するかを考える指標になろう。津波速度には、二通りある。海洋を伝播する圧力エネルギーの衝撃波と海岸で水の移動する水流速度の二通りである。海洋の速度はほぼ200[m/s]と見做してよかろう。その津波速度は海の深さで決まるものではない。これは専門家の解釈と全く異なる。津波の恐ろしさは、海岸から陸上に上陸する水の階段状の衝撃水流である。陸上にどのように水流が流れ込むかが、「津波」の怖さである。その計算の基準として、(9)式が役立つと思う。[ 計算例 ] α=π/12=0.261 [rad], Z=10[m], H=2[m] のときに、圧力エネルギーが水の速度の運動エネルギーに換算されるとの解釈である。その速度VはV=30.8[m/s]と算定される。勾配15度はきつい傾斜だろう。しかも圧力エネルギーが一度に速度エネルギーに代わる訳ではないので、この数値30.8[m/s] はもっと小さいだろう。海岸線の深さよりも地形で、水流の規模も変化すると考える。一つの計算の解釈でしかないが、十分考慮する意味はある。” は削除とし、後日考え直したい。

海岸部に上陸する『津波の高さ』と言う問題が論点になっている。そこで、(9)式の計算例の前に、圧力波に対する地形の問題を取り上げたい。何処まで津波の高さは到達するのかと言う点である。コンピューターの解析結果が報道されている。 極端な場合であるが、下の図の①は海底が平坦であれば、圧力波だけで到来したとすれば、波高値の2倍の高さまで基本的には立ち上がる筈である。しかし水の慣性で、そこまでは高く成らない。圧力波だけであるから、垂直壁面の水の速度はV=0と解釈できる。この速度ゼロで到来する圧力波が2倍近くに高まると言う意味を理解できないかも知れない。丁度送電線路の終端が解放端である場合の、衝撃波到来の反射波の為に端末の電圧が2倍の電圧になると似た現象である。岸壁がある勾配を持っていれば、上の図のように圧力が(9)式の速度Vに因る如く速度を持って上昇うする訳である。この計算例の概略は、エネルギーで見る世界ー津波ーに、ある程度の水の速度がある場合で示してある。

極端な場合であるが、下の図の①は海底が平坦であれば、圧力波だけで到来したとすれば、波高値の2倍の高さまで基本的には立ち上がる筈である。しかし水の慣性で、そこまでは高く成らない。圧力波だけであるから、垂直壁面の水の速度はV=0と解釈できる。この速度ゼロで到来する圧力波が2倍近くに高まると言う意味を理解できないかも知れない。丁度送電線路の終端が解放端である場合の、衝撃波到来の反射波の為に端末の電圧が2倍の電圧になると似た現象である。岸壁がある勾配を持っていれば、上の図のように圧力が(9)式の速度Vに因る如く速度を持って上昇うする訳である。この計算例の概略は、エネルギーで見る世界ー津波ーに、ある程度の水の速度がある場合で示してある。

(2012/02/22) 追記。 津波のエネルギーを考えている内に、津波の伝播速度の意味が少し解りかけて来た。それと同時に、津波の強度を計算式に表現することの難しさも分かって来たように思う。津波の計算機での解析結果などがテレビで紹介されている。しかし、その波の波形も上下に波打つ振動波形であるように見える。波動論から計算すれば、振動波形になろう。しかし津波の波形は上下に振動する様には見えないのだけれども、私の勘違いであろうか?なにはともあれ、津波現象を正確に認識するには大変な難題であると思う。地球全体の営みとして捉えなければならないと思う。(*) ここの記事に対して、コメントが来ている。*だから、「地球マグマ」の活動の一環として、地震や津波を捉えるべきと解釈する。マグマと地球の生命 マグマのエネルギー燃焼・供給・放射現象全てが地球の生命を支えていると考える。その燃焼は酸化現象なのかどうかとても大きな疑問である。エネルギー源の供給に地殻変動は欠かせないから、地震現象が起こると?*(コメントに応えるだけの説明が出来ないのが残念である。地震、津波あるいは火山噴火などの突然の自然災害は地球全体の活動の姿である。マグマが無関係とはいえないであろう。だからと言って、マグマに関連付けた論は非難されてもやむを得ないと覚悟している。当然ながら「学術機関の研究」としては論じ得ない内容である。『電荷』の存在の否定も同じ論になるかも知れない。)津波の波動の絵図と津波伝播速度について、記事に加える。

東日本大震災から間もなく1年となる。私のブログ記事 エネルギーで見る世界ー津波ー が比較的多く見られている。それだけ『津波』に対する関心が大きいものと思う。その期待に十分応えているかと考えると、もう少し別の見方で具体的な例を挙げながら論じても良いかと考えた。津波防御対策としての安全を誇っていた堤防さえ、裏目に出る津波の恐ろしさを経験した。津波に対する対策を堤防などでどう整えれば良いかさえ、経験した現在でも方策が立てられないのが現状だろうと思う。それは、津波の本質の一般市民への解説が十分なされていないからでもあるように思う。私の解釈は専門家の解釈と地震現象が地殻の陥没と言う見方で解釈している点で、津波もその海底陥没による真空空間が原因との解釈で、基本的な部分で異なっている。私の解釈の方がむしろ平易に理解し易いかとも思う。そのような観点から、津波を解剖してみたい。

1.津波源ー海底亀裂ー 巨大津波の原因が地震時における海底の地盤陥没だと考える。専門家は地殻の滑りこみ地点で、上の地盤が滑り込みに引きずられて、歪みが貯まり、その解放での上の地盤が跳ね上がる為の海水の撥ね上げが津波の原因と言うように解釈している。そんな海水の撥ね上げで、瞬間的な海水の高波が出来る筈がないと見るのが私の解釈である。そんな撥ね上げで、海岸に到達した時のような、相当長周期の階段状の波には成るまいと解釈する。  (1)亀裂発生の仕組み を図に表現してみた。 (2)津波の大きさを決めるもの そのエネルギーとパワーは何かを考えて見た。海底亀裂の大きさ即ちその亀裂の空間体積Vと、その真空空間の発生する時間微分の大きさがパワーの単位[J/s] の意味に繋がっている。海水の水深H[km],その点の水の比重を ρ[kg/㎥]、重力加速度 g[m/s^2]として、その海底亀裂の真空空間が時間微分の形で発生するとして捉えることは可能である。その値がどの様なエネルギーを表現するものかを考えなければならない。瞬時にその真空空間が海底に生じたとしたら、そのエネルギーは途轍もない値になる。もし人工的にその空間を海底に作る時のパワー、エネルギーがどれほどかを考えれてみればすぐに分かろう。そんな状況のパワーは論理的に計算できないのである。地球の力、パワーだから可能なのである。この亀裂のエネルギーも不思議な形態である。その空間に発生する巨大な「吸引力」と言うエネルギーを吸収して起こすエネルギー源とでも看做さなければならないなのである。人工的な吸引機の『瞬時真空空間』発生機とも見做せるものであろう。静水圧での計算は、その空間のエネルギーはE=gρHV×10^3 [J] 以上と看做せよう。ただし g は重力加速度約9.8[m/s^2] 程度と解釈。このエネルギー量は津波現象の大きさを評価する指標には成らない。津波の巨大さを数量的に評価するとすれば、亀裂の体積Vの時間微分 dV/dt 値に因ると解釈しなければなるまい。所謂「衝撃力」とでも言うべき津波の波頭部の大きさに関係する量と見なければならない。その衝撃の大きさが海の大洋全体に波及する原因となる。海流を引き寄せる基になる。同じ亀裂の真空空間体積でも、徐々に何日も掛けた変化なら全く何の津波も起こさない筈だから。(2012/02/23/ 追記)津波の強度をどのように評価するかはとても難しい。その辺の事をまとめて見た。地震直後の亀裂周辺の水の密度が単位㎥当たり1 ton 以上であろうが、その点の水圧をどう捉えるかも困難である。

(1)亀裂発生の仕組み を図に表現してみた。 (2)津波の大きさを決めるもの そのエネルギーとパワーは何かを考えて見た。海底亀裂の大きさ即ちその亀裂の空間体積Vと、その真空空間の発生する時間微分の大きさがパワーの単位[J/s] の意味に繋がっている。海水の水深H[km],その点の水の比重を ρ[kg/㎥]、重力加速度 g[m/s^2]として、その海底亀裂の真空空間が時間微分の形で発生するとして捉えることは可能である。その値がどの様なエネルギーを表現するものかを考えなければならない。瞬時にその真空空間が海底に生じたとしたら、そのエネルギーは途轍もない値になる。もし人工的にその空間を海底に作る時のパワー、エネルギーがどれほどかを考えれてみればすぐに分かろう。そんな状況のパワーは論理的に計算できないのである。地球の力、パワーだから可能なのである。この亀裂のエネルギーも不思議な形態である。その空間に発生する巨大な「吸引力」と言うエネルギーを吸収して起こすエネルギー源とでも看做さなければならないなのである。人工的な吸引機の『瞬時真空空間』発生機とも見做せるものであろう。静水圧での計算は、その空間のエネルギーはE=gρHV×10^3 [J] 以上と看做せよう。ただし g は重力加速度約9.8[m/s^2] 程度と解釈。このエネルギー量は津波現象の大きさを評価する指標には成らない。津波の巨大さを数量的に評価するとすれば、亀裂の体積Vの時間微分 dV/dt 値に因ると解釈しなければなるまい。所謂「衝撃力」とでも言うべき津波の波頭部の大きさに関係する量と見なければならない。その衝撃の大きさが海の大洋全体に波及する原因となる。海流を引き寄せる基になる。同じ亀裂の真空空間体積でも、徐々に何日も掛けた変化なら全く何の津波も起こさない筈だから。(2012/02/23/ 追記)津波の強度をどのように評価するかはとても難しい。その辺の事をまとめて見た。地震直後の亀裂周辺の水の密度が単位㎥当たり1 ton 以上であろうが、その点の水圧をどう捉えるかも困難である。 以上で津波のエネルギーの形態とその概要の解釈は示せたと考える。しかし、明確に計算式で表現出来ないことが分かったと言う事しか説明できない。それも現在の力不足としておきましょう。(2013/05/03)追記。簡単な解釈を道草問答(5)津波と真空破壊力 (参考:震源地の海底水圧p、亀裂空間体積Vとしたとき、その真空破壊力P=pdV/dt [W]と定義する)に書いた。上の地震震源域での海面の波がどんな様子にな

以上で津波のエネルギーの形態とその概要の解釈は示せたと考える。しかし、明確に計算式で表現出来ないことが分かったと言う事しか説明できない。それも現在の力不足としておきましょう。(2013/05/03)追記。簡単な解釈を道草問答(5)津波と真空破壊力 (参考:震源地の海底水圧p、亀裂空間体積Vとしたとき、その真空破壊力P=pdV/dt [W]と定義する)に書いた。上の地震震源域での海面の波がどんな様子にな るかを自分なりに推定して描いてみた。どんな波動現象が起こるかを、番号で①から④までの変化を表してみた。当然震源地での波の高さはとんでもない急峻な山型になるだろうと考える。それが①の波である。その高さは、海底の亀裂の真空空間が引き起こす原因であり、大海原全体からの引き波現象の基になる筈だ。一点に起こる水の陥没が引き波として広がると解釈する。海岸が遠浅で、そこにその引き波が到達すれば、海岸の海底が水の無い砂の平原状態になる筈である。魚がピチピチと跳ねる状態を観測している筈である。急峻な海岸の岸壁であれば、殆どその引き波に基づく水面下降の状況は目立たないかもしれない。上の図に戻ろう。吸引波(亀裂空間が引き込むと言う意味で吸引波と表現した)の特徴は、水の慣性に因る引き波で水面が引き込まれると言う波形を表現した点にあろう。遠くからの、一度波及した水の引き波現象は長く引き続く筈である。確かに震源地での水の波動は上下に振動現象を繰り返そう。しかしほとんど、波の大きさは引き波の強さで決まるだろうから、上下振動の波とは異なるだろうと考える。あくまでも上の図は引き波現象からの推定波形であるから、正確な波形解析に基づいていない事を御理解下さい。④の波形が津波の第一波として、海岸に到達する脅威となる。海岸では地形に因り様々な影響で津波のエネルギーは変化するだろうから、さらに複雑な結果となろう。

るかを自分なりに推定して描いてみた。どんな波動現象が起こるかを、番号で①から④までの変化を表してみた。当然震源地での波の高さはとんでもない急峻な山型になるだろうと考える。それが①の波である。その高さは、海底の亀裂の真空空間が引き起こす原因であり、大海原全体からの引き波現象の基になる筈だ。一点に起こる水の陥没が引き波として広がると解釈する。海岸が遠浅で、そこにその引き波が到達すれば、海岸の海底が水の無い砂の平原状態になる筈である。魚がピチピチと跳ねる状態を観測している筈である。急峻な海岸の岸壁であれば、殆どその引き波に基づく水面下降の状況は目立たないかもしれない。上の図に戻ろう。吸引波(亀裂空間が引き込むと言う意味で吸引波と表現した)の特徴は、水の慣性に因る引き波で水面が引き込まれると言う波形を表現した点にあろう。遠くからの、一度波及した水の引き波現象は長く引き続く筈である。確かに震源地での水の波動は上下に振動現象を繰り返そう。しかしほとんど、波の大きさは引き波の強さで決まるだろうから、上下振動の波とは異なるだろうと考える。あくまでも上の図は引き波現象からの推定波形であるから、正確な波形解析に基づいていない事を御理解下さい。④の波形が津波の第一波として、海岸に到達する脅威となる。海岸では地形に因り様々な影響で津波のエネルギーは変化するだろうから、さらに複雑な結果となろう。

(2013/05/02)追記。以下の記述は削除する。 津波の基の亀裂が一点で起これば、その津波は同心円的に伝播拡大する筈だ。その様子を図で示そう。津波のエネルギーとそのパワーを考える糸口を探っている内に、何となく依然分からないままに放置しておいた『津波伝播速度』の海底深度との意味が分かる様なヒントを得た。ここでその意味について考えた事を示したい。しかし、水中のエネルギーの伝播速度は幾らかと言う基本的な認識が得られない為、明確な結論に至らなかったのが残念である。再び速度に関する解釈上の課題が浮かんだ。課題 津波が海岸に到達したとき、その速度はエネルギーの伝播速度と異なる。津波と言う海水その物の速度に形態が変化している。普通の水面波は水は流れない。エネルギー波だけが伝わる。しかし津波は、海岸に到達した途端に、波でなく流体その物が押し寄せる。この先の『津波速度』の解釈に結論が得られない。 海洋の伝播速度は、ほぼ毎秒200メートルと解釈する。その様子を図に示す。 この図の左下に記した「津波は勿論 波はすべて縦波である。(光も電波も)」が波に対する基本認識でなければならない。なお海底亀裂を考慮した場合の、津波伝播の進行方向をも図に示した。

この図の左下に記した「津波は勿論 波はすべて縦波である。(光も電波も)」が波に対する基本認識でなければならない。なお海底亀裂を考慮した場合の、津波伝播の進行方向をも図に示した。

『水 その実相』として改めて新しいブログ記事で、水中の圧力エネルギーの縦波伝播現象について考えた。

結論 (2012/04/09)追記。地震に伴う津波現象には、その現象の伝播にも幾つかの「速度」があるようだ。海を伝播する圧力エネルギーの速度は200[m/s]程度と解釈した。その高速度に対して、水の流れる速度はまた別の低い速度である。津波は海岸でその特質を現わし、その水の速度が問題である。その点に対する解釈を、冒頭に示した。

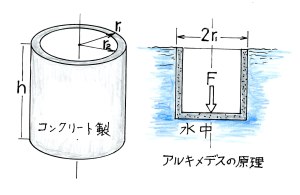

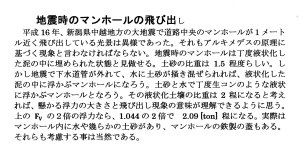

2.市街地上陸後の津波の脅威 アルキメデスの原理。アルキメデス(212 B.C. 没)はギリシャの数学者と言われている。物理学では王冠の偽物かどうかを判定する手法で、 有名な原理が『アルキメデスの原理』である。津波が市街地に上陸した後の恐ろしさが、今も映像として目に焼き付いている。その津波の恐ろしさの訳を少し考えておく必要があろう。上陸後の津波の衰えを見せない脅威はアルキメデスの原理にあると考える。全てを津波が浮力に因って、軽々と浮かせて仕舞うことにある。そこで例題を取り上げて見よう。地震の被害でとても印象に残る事がある。それは道路の中央に飛び出した「マンホール」である。その訳を考えて見た。計算すると、水の浮力のすさまじさに驚く。マンホール状のコンクリート製の円筒(底張りの)を水中に埋めるにどのような力が必要かを計算してみた。上の図のような場合で計算してみよう。浮力は F=gρπhr^2 となる。ρは水の密度で、ρ=1 [ton/㎥] である。

有名な原理が『アルキメデスの原理』である。津波が市街地に上陸した後の恐ろしさが、今も映像として目に焼き付いている。その津波の恐ろしさの訳を少し考えておく必要があろう。上陸後の津波の衰えを見せない脅威はアルキメデスの原理にあると考える。全てを津波が浮力に因って、軽々と浮かせて仕舞うことにある。そこで例題を取り上げて見よう。地震の被害でとても印象に残る事がある。それは道路の中央に飛び出した「マンホール」である。その訳を考えて見た。計算すると、水の浮力のすさまじさに驚く。マンホール状のコンクリート製の円筒(底張りの)を水中に埋めるにどのような力が必要かを計算してみた。上の図のような場合で計算してみよう。浮力は F=gρπhr^2 となる。ρは水の密度で、ρ=1 [ton/㎥] である。 コンクリートの比重は2.4程度らしい。浮力の計算にはその液状の媒体重量が必要である。参考までに適当な物質の比重を表にまとめて見た。ついでに原発事故でウラン235などの話もあるから、参考に付け加えた。各物質の重量は水の密度の比重倍で計算できる。図の底蓋の厚みが側面と同じで、d=r_2_ーr_1_としよう。その場合のコンクリート円筒の重量 M はほぼそのコンクリート部の総体積V_con_として、M=2.4×ρ×V_con_[ton]となる。この辺の具体的計算例をファイルとして示そう。

コンクリートの比重は2.4程度らしい。浮力の計算にはその液状の媒体重量が必要である。参考までに適当な物質の比重を表にまとめて見た。ついでに原発事故でウラン235などの話もあるから、参考に付け加えた。各物質の重量は水の密度の比重倍で計算できる。図の底蓋の厚みが側面と同じで、d=r_2_ーr_1_としよう。その場合のコンクリート円筒の重量 M はほぼそのコンクリート部の総体積V_con_として、M=2.4×ρ×V_con_[ton]となる。この辺の具体的計算例をファイルとして示そう。

この浮力が上陸した津波の威力を考えるに欠かせない視点となる。上の計算例では、僅かであるが、浮力がコンクリート製の円筒重量より勝るから、沈まない結果となる。もう一つ実際の経験に照らして、マンホールが道路上に飛び出す現象を考えて見たので、その計算例も示す。

このような強烈な力を秘めているのが液状化の浮力である。それは津波が市街地に上陸した時にもたらす被害の大きさに繋がるのである。その様子を絵にした。 その市街地での建物や車がいとも簡単に津波に流されてしまう。

その市街地での建物や車がいとも簡単に津波に流されてしまう。

3.津波のエネルギー保存則は? 津波は軽々と家屋や建物を持ち運ぶ。それは浮力により、底にある隙間から水が入れば、根こそぎ持ちあげる。その津波が重量物を持ち上げるに、一体エネルギーを使うのだろうか。上陸した津波は土砂も瓦礫も水に飲み込み、その全てを水の威力に掻き込むようにして突き進む。そのエネルギーを、持ち運ぶ建造物も瓦礫も土砂も全てを津波の威力を増す形で、増加しながら進む。そのエネルギーをどう計算すべきか途方に暮れる。未解決の問題である。『エネルギー保存則』の自然科学の大原則を如何に津波の解剖に役立てれば良いのか?

4.津波予測手法ー海岸引き波ー 一般市民が犠牲になる事が多い。津波の意味を十分理解していない世代になった頃に、忘れた世代の時に再び襲いかかる。海岸近くに居る人が逃げる意識を持てれば、多くの人が助かる事であろう。海岸線で、地震時の海水面の変動を確認できれば、おおよその津波の大きさが認識できるであろうと思う。危険の程度を知る手掛かりとなる筈である。地震後の海岸線での海水面が下がる時が「大津波」の予報である。(2012/02/17 追記) 今日夕方7時のNHKニュースで、地震後の海岸での『引き波』を住人が注意して観察したが、兆候が見えなかった。と言う報告が伝えられた。安全に身を守るには、「自分は大丈夫。と言う意識が危険である」と言う点が伝えられていた。また東日本大震災後の報告として、住民からの観察の実情も報道された。それらの中には、海岸部の海底が黒々と底が現れたのが無気味であった。等の話も幾つかあった。津波が大きいかどうかは、単に地震の震度の感じでは計れなかろう。この地震後の津波の予測は重要な事柄でありながら、なかなかその対策としての要点の解説がなされていないようにも感じた。それには専門家としての役割が不十分な為ではないかと考えざるを得ない。今回の津波が到来する前の海岸部の『引き波』が有ったか、無かったかの調査が基本情報として集められていなければならないと思う。しかし、津波源が「海底亀裂の発生」にあると言う認識がなければ、『引き波』が起きると言う論理的解釈が生まれないから、『引き波』の状況を集めることが難しいかもしれない。だから『引き波』の重要な監視体制も出来るのは難しいか?『引き波』が有ったか、無かったかの調査が欲しい。(2013/05/02)追記。何度かNHKの放送でも、引き波の観測状況の証言を見せてもらった。実はこの東日本大震災の前日か、前々日かに比較的大きい地震が同じ所であった。その時、引き波はどうかと気掛かりであったが、引き波は無かったようだ。だから安心した事を記憶している。巨大津波の原因が海底の真空空間であると言う認識は、どうも専門家には受け入れられないようだ。その真空空間の出現が引き波と巨大津波を引き起すと解釈する。

ここで、全く新しい磁気概念像を提示しておく。

ここで、全く新しい磁気概念像を提示しておく。

(2017/09/09) 追記。津波と水力学の運動方程式との関係には難しい問題がある。用語で『速度』と言うと、一般的には質点の移動速度で解釈する。海洋を伝播して来る津波の速度は質点の速度ではない。水は運動しないから質点、質量の速度ではない。「津波の速度」とは「圧力エネルギー伝播速度」である。速度Vsとはエネルギーの速度の事である。海岸に到達した時、その津波の『エネルギー』は殆ど減衰しないと考えなければならない。海岸の浅瀬に到達した津波の『エネルギー』は海底の地形や海岸に入り江の形状などで、水の質点の運動エネルギーに変換し入り江が狭まれば、どこまでも高さと水の速度に元の海洋を伝播して来た圧力『エネルギー』がすべて等価的に変換される訳である。だから地上に到来する津波の高さとは海洋伝播の圧力『エネルギー』が損失無しに殆ど変換されると解釈しなければならない。『エネルギー』の等価変換により、障壁が有れば海岸全体の地形との関係で、エネルギー分布バランスが成り立つ高さまで何処までも乗り越えることになる。津波の上陸する『高さ』や『速度』と言う用語の意味は、すべて『エネルギー』の等価変換から割り出されるもので、幾らと決められるものではない。

(2017/09/09) 追記。津波と水力学の運動方程式との関係には難しい問題がある。用語で『速度』と言うと、一般的には質点の移動速度で解釈する。海洋を伝播して来る津波の速度は質点の速度ではない。水は運動しないから質点、質量の速度ではない。「津波の速度」とは「圧力エネルギー伝播速度」である。速度Vsとはエネルギーの速度の事である。海岸に到達した時、その津波の『エネルギー』は殆ど減衰しないと考えなければならない。海岸の浅瀬に到達した津波の『エネルギー』は海底の地形や海岸に入り江の形状などで、水の質点の運動エネルギーに変換し入り江が狭まれば、どこまでも高さと水の速度に元の海洋を伝播して来た圧力『エネルギー』がすべて等価的に変換される訳である。だから地上に到来する津波の高さとは海洋伝播の圧力『エネルギー』が損失無しに殆ど変換されると解釈しなければならない。『エネルギー』の等価変換により、障壁が有れば海岸全体の地形との関係で、エネルギー分布バランスが成り立つ高さまで何処までも乗り越えることになる。津波の上陸する『高さ』や『速度』と言う用語の意味は、すべて『エネルギー』の等価変換から割り出されるもので、幾らと決められるものではない。