(2022/02/23)追記。この記事について、気掛かりが生じた。『クーロンの法則』と言えば無意識に『電荷』に関する法則と思う。その『電荷』の単位がクーロン[C]であるから。しかし、一寸勘違いしていたのではないかと心配になった。フランス人のクーロン(Charles Augustine De Coulomb 1736-1806) は、その当時それ程『電荷』概念が科学基礎物理量と認識されては居なかったのではないかと思った。

実は、「電圧概念の起源」で何時頃から『電圧』と言う用語が使われたかと検索した。ボルタの電池当たりかと、その定義がどの様に成されたかを知りたかった。その関連記事の、電気の歴史年表と言う記事を見た。そこに、クーロンは磁石には二つの異なった極があり、同じ極は反発しあい、異なる極は引合う。力は距離の2乗に反比例する。

と言う記事を見た。この記事で、クーロンは『電荷』などの事ではなく、磁気に関する力について解釈を示したのではないかと、少し安堵した。おそらく当時は未だ『電荷』等それほど意識されてはいなかった筈だ。憶測であるが、多分1900年以降に、クーロンのお名前との関係で、『電荷』の単位「クーロン [C]」から何時の間にか、物理学理論の教科書で『電荷』に関するクーロンが唱えた法則として誤解をした解釈を広めたのではなかろうか考えた。

(2020/5/4)追記。力の概念と電気物理 (2019/5/21) なぜ今まで「クーロン力」の力の物理的概念矛盾に気付かなかったのだろうか?科学パラダイムの恐ろしさを覚える。

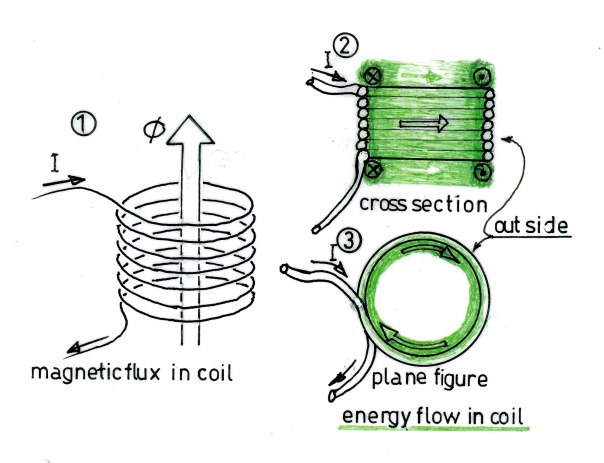

物理学理論の中で、電気磁気学がその主要な基礎をなしている。なかでも『電荷』に基づく基本法則が『クーロンの法則』である。電波伝播の基礎方程式を理解するには、マックスウエルの電磁場方程式で解釈するのが普通である。そこでも空間の変位電流と言う『電荷』概念に基づく解釈が求められる。ここで取り上げたクーロンの法則を斬るの標題は『電荷』の実在を否定する立場から、その基本法則と言われる『クーロンの法則』を取上げて、その曖昧さや論理的矛盾を論じて、電気磁気学の根本から、その解釈の誤った全体像を明らかにしようとするものである。(要点として未来の方向性を示せば、次のようになろう)現行教育では、電磁気学のまとめで、マックスウエルの電磁場方程式が重要な学習の要点に成っている。しかし、光の放射現象で、「配光曲線」等の空間分布特性は『エネルギー』の放射現象として、そのまま『電磁エネルギー放射特性』と解釈できる。エネルギーの空間伝播現象が理解できれば、難しそうに見える電磁場方程式など無用の長物である。元もと、電磁波は電界・磁界などの横波解釈(シュレーディンガー波動方程式の正弦波解釈)は誤った仮想概念でしかなく、すべてエネルギーの進行性の縦波で解釈すべきである。だから、振動数と言う意味も横波解釈の仮想的な概念に基づいて定義されたものである。光エネルギーの光速度伝播は「ポインティングベクトル」で理解できよう。電気照明工学の光照射論を学習すれば、電磁エネルギーの縦波伝播の意味が理解できる筈である。照明と配光曲線が参考になればと思う。私がここに述べた事の論拠として、新世界への扉ーコンデンサの磁界ーの記事を上げておこう。

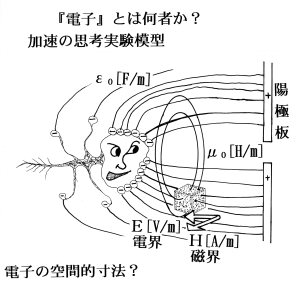

『電荷』が素粒子理論等の現代物理学の最先端の研究でも、その概念の曖昧さにもかかわらず、ただ存在が暗黙の事実として認められている。クーロンの法則 は 1785年に、 Coulomb’s law として、フランスの物理学者 Charles de Coulomb によって唱えられた法則のようである。上にその法則の意味を数式で示した。電荷間に生まれる力関係を表現したものである。空間の誘電率と二つの電荷間の距離 r の二乗に反比例すると言う意味で解釈される。『電荷』そのものが、質量に付帯する物なのか、独立に存在しうるものなのかさえ明確に出来ないのである。その存在が不明確でありながら、電荷間に遠隔作用力が働くと言うのである。電荷の間の空間の状況がどの様であるかを明確にしなくても、距離の逆2乗則で力の大きさが決まると言うのである。ここでの『遠隔作用力』とは、二つの物の間の空間の関係はせいぜい誘電率で関係づけて、単に離れた物同士の間の距離だけに因る、遠隔的に作用し合う力の意味で捉える。『電荷』が空間に存在した時、その電荷の周辺の状況をどのように捉えるかが極めて曖昧である。電荷は空間的に独立して空間体積を占める物かと尋ねても答えられないのである。大きさが無い物では、その実在性は主張出来ない筈である。存在は空間の体積を占める。『負電荷』が電子に付帯するなら、電子の質量との空間的付帯状況からの関わりを説明しなければならない筈である。以上の空間に存在する『電荷』の状況を考えるには、一つの図面を採り上げて考えたい。

『電荷』が素粒子理論等の現代物理学の最先端の研究でも、その概念の曖昧さにもかかわらず、ただ存在が暗黙の事実として認められている。クーロンの法則 は 1785年に、 Coulomb’s law として、フランスの物理学者 Charles de Coulomb によって唱えられた法則のようである。上にその法則の意味を数式で示した。電荷間に生まれる力関係を表現したものである。空間の誘電率と二つの電荷間の距離 r の二乗に反比例すると言う意味で解釈される。『電荷』そのものが、質量に付帯する物なのか、独立に存在しうるものなのかさえ明確に出来ないのである。その存在が不明確でありながら、電荷間に遠隔作用力が働くと言うのである。電荷の間の空間の状況がどの様であるかを明確にしなくても、距離の逆2乗則で力の大きさが決まると言うのである。ここでの『遠隔作用力』とは、二つの物の間の空間の関係はせいぜい誘電率で関係づけて、単に離れた物同士の間の距離だけに因る、遠隔的に作用し合う力の意味で捉える。『電荷』が空間に存在した時、その電荷の周辺の状況をどのように捉えるかが極めて曖昧である。電荷は空間的に独立して空間体積を占める物かと尋ねても答えられないのである。大きさが無い物では、その実在性は主張出来ない筈である。存在は空間の体積を占める。『負電荷』が電子に付帯するなら、電子の質量との空間的付帯状況からの関わりを説明しなければならない筈である。以上の空間に存在する『電荷』の状況を考えるには、一つの図面を採り上げて考えたい。

この図は以前『電荷』と言う虚像で取り上げたものとほとんど同じである。先ず空間に電荷Q[C]が有るとしよう。その空間の誘電率がεとする。電気磁気学では電荷から四方に電気力線が放射されていると解釈される。基本的な問題として、空間に電気力線が有れば、その力線が持つ意味はエネルギーを伴うと解釈すべきである。その空間のエネルギー密度を w(r) として図に記した。前に述べた『遠隔作用力』はエネルギーの存在する空間なら、その空間のエネルギーとの関わりから、『近接作用力』と解釈すべき物になる筈である。その意味で、『電気磁気学基礎論』が空間のエネルギーの存在をどのように解釈すべきかが問われている。(2016/05/09)上の図の数式が理論として考えるのに重要な共通理解の基本と看做される。しかしそんな式で表されるような数量を確認する方法など無いのである。理論は数式で書き表すと如何にも真理であるかの如くに強制的に信じる事を要求する。殆ど当てに成らない数式なのであるが、理屈上論理的であるが如き形式論に成っているのだ。実際クーロン力の数量など計れない現実である(追記)。それが『電荷』そのものの存在性、実在性をはっきりさせる基本論点になる。クーロン力は原子構造論の基本的拠り所であるにもかかわらず、その論理性が問われている。2011.03.11 の原発事故がその物理学理論の根底をも揺さぶる事になったと考える。

物理学理論の論拠である『電子像』を問う。(電子の空間的実在性の真偽をただして) 何点かに分けて考えてみたい。①『点電荷』の寸法と意味。 ②『電荷』は中和するか。 ③『電荷』と雷の関係の矛盾。 ④原子構造論の周回電子像の矛盾。 ⑤『電荷』金属遮蔽と磁界矛盾(この内容は、クーロンの法則よりも『電流と磁場』の観点となるので、別に投稿する)などの観点から考えてみたい。

①『点電荷』の寸法と意味を理解できるか? クーロンの法則の解釈に、『点電荷』と言う用語が使われる。前出の図の電荷Q[C]は点電荷と言う。その大きさはどの程度と認識するか。空間的存在を理解するには、その大きさが欠かせない。元もと人間が大きさを捉えるには、目で見える大きさの範囲が基になる。しかし、原子や光子の話になるとその基準は役に立たない。空間寸法も『相対認識』の量である。蚤が見る世界と人が見る世界の違いや、太陽系外から見る世界と顕微鏡を覗いた世界とは異なる。『点電荷』の点がどの程度の大きさと理解すれば良いかは抽象的概念と具象的概念との違いに関係すると言う意味で、考え方を明らかにしておく必要があろう。『点電荷』と言う、その点の大きさ定義しないで論じる事は、科学論の論理性を無視した無謀な科学論になる。何故『点』に拘るかは『電荷』の曖昧さを質すに大切な論点になるからである。『電荷』の最小基本量は幾らか?長さにも大きさの最小基本量は無い。何処までも小さくなる。だから『電荷』にも基本量は無くてもかまわないと言えるかという問題である。長さは実在性を測る物差しである。『電荷』を測る物差しが有るかと言う問いである。『電荷』は存在しないから決して測定できない。ましてやクーロン力を測れる筈もない。以上『点電荷』から自分勝手な論法で、『電荷』概念の曖昧さを質してみた。数式無しの言葉での反論を期待したい。素粒子論の最先端の研究者に聞けば、きっとそれは「波のような物」であるから、もっと勉強をしてから考えなさい。と言うであろう。この問題を『電子像』に関係づけて、まとめてみた。 図の仮想電子像は、教科書的な意味に近い電子の像を考えて表現した。電荷と質量の分布をどう表現するかも困難である。その電子が青い外周線で、その影響する範囲がどこまでかも分からないが、その領域も記してみた。それは電界(これも存在しないが)と言う領域の話に繋がる。

図の仮想電子像は、教科書的な意味に近い電子の像を考えて表現した。電荷と質量の分布をどう表現するかも困難である。その電子が青い外周線で、その影響する範囲がどこまでかも分からないが、その領域も記してみた。それは電界(これも存在しないが)と言う領域の話に繋がる。

②『電荷』は中和するか? プラスとマイナスの電荷が合体したら、その合体物は『電荷』の無い電気的中性体となるか?と言う疑問への物理的解答が欲しい。自然科学の研究は、新しい発見によって新たな発展を促すものであろう。しかし、過去の知見、特に基礎概念など、を全く否定するような科学研究は殆ど受け入れられないのが通例である。それは今までの研究者の功績を否定することに繋がるから。科学研究集団は、その過去の成果を互いに賞賛することにより、より集団的力の強化を経済的利益の裏付けの為に望む本質的特質を備えているから。だから、『電荷』を否定する論理は学術研究集団にとってはとても邪魔なものとなる。一般に、科学的発見は過去の知見を否定することなく、新しい解釈を積み重ねる手法が主流となり、古い法則もそのまま温存しながら、差し障りなく新しい研究分野に集団化するものとなる。『電荷』など有ろうが無かろうが、そんな利益が得られない事柄に関わる暇も考える意識も無いのが、最先端の科学研究者の実情である。理科教育が子供に為になるとか、役立たないとか、嘘であるとか、そんな事を考えるより、勢力が拡大することが当面の目的である。

誰かが『電荷』など存在しないと言わなければ、科学理論の本当の意味が社会に認識されない。怪しい(曖昧と言う意味で)研究に多額の財政負担の負荷が掛けられる事になる。『真理』や「平和」は実現するのがとても難しい。『電荷』にはプラスとマイナスが有る事になっている。それでは、プラスとマイナスの電荷の空間的存在形態の違いを明確に定義づける必要があろう。当然であるが、専門家(特に素粒子研究者で、プラスとマイナスの電荷の存在を肯定する人)は、決してその違いがどの様であるかは論じないし、答えようとしない。専門的研究者に属さない自分のような者が言うのは気が引けるが、素人の論理で『電荷』のプラスとマイナスの意味を探ってみた。 『電荷』にプラスとマイナスが有ると言うが、その実体は何かが問われている。上にプラスとマイナスの電荷が合体したら、電気的に中和して、電荷が無くなると考えたい。電荷が無くなると言う事は、自然界には長い間で電荷の存在が消滅する筈と思う。上の(1)で、勝手な想像をしてみたが、電荷が消滅する説明にはならない。(2)の電気回路の例題が一番『電荷』のプラスとマイナスの意味を説明していると思う。ー投稿途中でIT遮断されるため、中断するので途中公開するーこの電気回路で、ダイオードで整流してコンデンサを充電したとする。電気理論によれば、コンデンサにはプラスとマイナスの電荷が蓄えられる事になっている。電源電圧の最大値と同じ電圧までコンデンサの電圧が充電される。コンデンサの容量をC[F(ファラッド)]とすれば、貯蔵される電荷量はQ=C・V_m_[C(クーロン)] となる。ただし電源電圧ピーク値 V_m_[V(ボルト)] である。コンデンサの上下の電極表面にそれぞれプラスとマイナスの『電荷』が対極的の貯蔵されると解釈される。そこで電源側のスイッチを開く(OFF)。次にランプ負荷側のスイッチを閉じる(ON)。さて、コンデンサに蓄えられた『電荷』はどのような事になるだろうか?私自身が、半導体の回路に少しは詳しい専門家らしい真似事をしていた。しかしこんな単純な回路で『電荷』の意味を考えた事は無い。コンデンサの電荷がランプの中で合体して、燃え上がる為、発光放射現象を引き起すとでも解釈すれば良いのだろうか?こんな電気の物理現象は、「理科教育」のとても良い例題になると思う。『電荷』の本質の理解と『エネルギー』の深い意味の理解の為に。ランプで起こる現象は、電気技術的な解釈では、ランプがエネルギー変換装置として、コンデンサの貯蔵エネルギーを空間に『熱』と『光』として解き放す放射現象の役目をしているのである。コンデンサの『電荷』のプラスとマイナスがためられて、その電荷が中和したからランプからエネルギー放射が起きたなどと言う理論は全く理解できない事である。『電荷』などの役目は破棄すべきだ。電荷中和問題で、図の(2)電荷はどこに消えるか?でダイオードの整流動作の意味が分からなくなった。ひとつ後の考察材料として、挙げておこう。

『電荷』にプラスとマイナスが有ると言うが、その実体は何かが問われている。上にプラスとマイナスの電荷が合体したら、電気的に中和して、電荷が無くなると考えたい。電荷が無くなると言う事は、自然界には長い間で電荷の存在が消滅する筈と思う。上の(1)で、勝手な想像をしてみたが、電荷が消滅する説明にはならない。(2)の電気回路の例題が一番『電荷』のプラスとマイナスの意味を説明していると思う。ー投稿途中でIT遮断されるため、中断するので途中公開するーこの電気回路で、ダイオードで整流してコンデンサを充電したとする。電気理論によれば、コンデンサにはプラスとマイナスの電荷が蓄えられる事になっている。電源電圧の最大値と同じ電圧までコンデンサの電圧が充電される。コンデンサの容量をC[F(ファラッド)]とすれば、貯蔵される電荷量はQ=C・V_m_[C(クーロン)] となる。ただし電源電圧ピーク値 V_m_[V(ボルト)] である。コンデンサの上下の電極表面にそれぞれプラスとマイナスの『電荷』が対極的の貯蔵されると解釈される。そこで電源側のスイッチを開く(OFF)。次にランプ負荷側のスイッチを閉じる(ON)。さて、コンデンサに蓄えられた『電荷』はどのような事になるだろうか?私自身が、半導体の回路に少しは詳しい専門家らしい真似事をしていた。しかしこんな単純な回路で『電荷』の意味を考えた事は無い。コンデンサの電荷がランプの中で合体して、燃え上がる為、発光放射現象を引き起すとでも解釈すれば良いのだろうか?こんな電気の物理現象は、「理科教育」のとても良い例題になると思う。『電荷』の本質の理解と『エネルギー』の深い意味の理解の為に。ランプで起こる現象は、電気技術的な解釈では、ランプがエネルギー変換装置として、コンデンサの貯蔵エネルギーを空間に『熱』と『光』として解き放す放射現象の役目をしているのである。コンデンサの『電荷』のプラスとマイナスがためられて、その電荷が中和したからランプからエネルギー放射が起きたなどと言う理論は全く理解できない事である。『電荷』などの役目は破棄すべきだ。電荷中和問題で、図の(2)電荷はどこに消えるか?でダイオードの整流動作の意味が分からなくなった。ひとつ後の考察材料として、挙げておこう。 先日ダイオードの動作原理を検索で確認した。私が、工業高校で初めて担当した科目が電気科の『電子工学』であった。当時は、未だ教科書は『真空管』回路が主であった。ダイオードやトランジスタは参考程度の走りであったように記憶している。しかし、フェルミレベルや伝導帯、空乏層あるいは禁制帯などの専門用語を何とか理解して教えて来た。しかし、今になって検索しても、昭和39年当時と同じ説明しかなかった。当時教えていた事は今自分が分かっていない事を伝えていただけであると反省せざるを得ない。右図で、トランス2次側には、何処にも『電荷』のプラス、マイナスが初めからは存在しない。しかし、ダイオードを通して電源電圧を整流するとコンデンサにはプラスとマイナスの『電荷』が分離されて蓄電されると言う解釈が常識になっている。こんな当たり前の単純な電気回路でも、私には理解するに、難しい意味を含んでいるように見える。ここでは理解が十分でない私の事を挙げておき、後ほどの課題としておきたい。(2018/11/25)追記。5年後の現在、このダイオードとコンデンサと電荷に関する認識が明確になったと思う。それはダイオードの機能とコンデンサとエネルギーと電荷(2017/08/31)に纏まったかと思う。課題の解決として。

先日ダイオードの動作原理を検索で確認した。私が、工業高校で初めて担当した科目が電気科の『電子工学』であった。当時は、未だ教科書は『真空管』回路が主であった。ダイオードやトランジスタは参考程度の走りであったように記憶している。しかし、フェルミレベルや伝導帯、空乏層あるいは禁制帯などの専門用語を何とか理解して教えて来た。しかし、今になって検索しても、昭和39年当時と同じ説明しかなかった。当時教えていた事は今自分が分かっていない事を伝えていただけであると反省せざるを得ない。右図で、トランス2次側には、何処にも『電荷』のプラス、マイナスが初めからは存在しない。しかし、ダイオードを通して電源電圧を整流するとコンデンサにはプラスとマイナスの『電荷』が分離されて蓄電されると言う解釈が常識になっている。こんな当たり前の単純な電気回路でも、私には理解するに、難しい意味を含んでいるように見える。ここでは理解が十分でない私の事を挙げておき、後ほどの課題としておきたい。(2018/11/25)追記。5年後の現在、このダイオードとコンデンサと電荷に関する認識が明確になったと思う。それはダイオードの機能とコンデンサとエネルギーと電荷(2017/08/31)に纏まったかと思う。課題の解決として。

③『電荷』解釈の雷矛盾 雷は天候が荒れる時に起こる。雷雲が生じ、そこから稲妻の発光現象として見られる。ベンジャミン フランクリンが凧を揚げて電気現象である事を突き止めたと伝説に成っているようだ。荒天に凧上げ、更にビリビリと電気を感じて確かめたと言う話は信じられない。感電死間違いない。雷は電気現象として、高電圧工学の調査・研究対象となっている。自然現象は殆どその原因を『電荷』にその理論的論拠を求めている。それ程『電荷』と言う概念は便利である。余りの便利さから、『電荷』の本質を探ろうとはしないで過ごして来た。学術・学理・学問は高尚で、深遠である為、簡単に素人が取り付けない分野であると見られている。雷の正体で、雷は水蒸気の熱エネルギーの空間放出量の限界に起きる現象であると唱えた。まさか、水蒸気の話では、高尚な学術・学理の問題とは言えなかろう。雷が電気現象であると言うのが現在の学術論であろう。しかし、雷の姿はその「稲妻」の発光現象に在り、それに物理的解釈を下すことが重要であろう。『電荷』がどのような物理的論理で、光変換現象を引き起すかの説明であろう。私も衝撃電圧の実験をしていたが、『電荷』の実在性に疑問を持つような事は無かった。「在る」のが当然という固定観念に囚われていたからである。理論の根底に疑問を持つと、どこまでもその究極に迫る事になる。自然の仕組みが少し見えて来ると、感覚で判断しても余り誤った結論に惑わされる危険はなくなるように思う。高尚な数学的論理式が正しい自然感に導く事は期待出来なかろう。『電荷』の意味を考えるのに、何が光変換するかの図を挙げておく。

何度も取り上げたような題材で少し申し訳ない。冬のドアノブの火花や雷は「電気現象」と解釈されている。静電気と言う『電荷』問題でもある。しかしその本質を噛み砕いてみると、以外に別の観方ができるようである。雷の現象を調べるのが高電圧の発生装置で、衝撃電圧発生回路である。その簡略図が①の平板ギャップ放電回路と見做せる。実際は多数のコンデンサとスイッチSの組み合わせの並列・直列切り替えにより、瞬時に高電圧を発生する回路構成に工夫されている。等価的には図の①で解釈できよう。スイッチSオンで、コンデンサの貯蔵エネルギーが瞬時にギャップに供給される。そのエネルギー量がギャップで保持できない時放電と言われる火花放射現象を引き起す。それが「アーク放電」と名付けられる。前段の電荷中和問題での(2)のランプ発光とエネルギー放射現象としてみれば同じものであるが、状況が違う様に見えるだけである。この場合も、コンデンサの電荷がギャップに供給されて、プラスとマイナスの電荷がギャップ空間で、合体して電荷中和を生じ、光に変換したと解釈できるだろうか。電荷の合体中和が光放射現象を引き起すなどの理屈は全く理解不可能である。電気回路は電荷と電流 i で解釈されるが、電荷も電流も物理原理としては教科書的、教育現場用『仮想概念』でしかない。②の雷の『稲妻』火花発光現象も本質的には①のギャップ放電と同じである。ただ違いは、コンデンサのようなエネルギー源が無い。即ち電気的な閉ループが構成されていない。エネルギーが雷雲と地上との間の空間に貯蔵されていたものが、発光の引き金となる状況が生じて、一気にエネルギー放射現象になる結果である。火花放電と言う状況は空間のエネルギー貯蔵限界により引き起こされるもので、電気的な表現によれば、空間の『電界強度』が30kV/cm と看做されている。空間の誘電率 ε[F/m] =1/(36π)×10^-9^[F/m] とすれば、空間の限界エネルギー密度はw≒40[J/㎥] と計算される(初めに挙げた図の 電荷の意味とクーロン力? のw(r)の計算式を参照)。ここで雷と電荷解釈の疑問を採り上げる。②の拡大で③に示す。クーロン力は同じ電荷間には反発力として働く。だから『電子』などの負電荷同士が集中的に集まる事は論理的に矛盾した法則上の解釈である。同じ電荷同士は反発し、異種電荷同士が合体力を生みだす。と言うのが『クーロンの法則』である。空間で光放射現象に発展するには、相当のエネルギー貯蔵がされなければならない筈である。電荷が空間に『クーロン力』に逆らって、局所化するとは論理の矛盾である。

④原子構造論と周回電子像 物心がついた頃から、原子構造はこのようであると教えられて来た。それは誰でも知っている構造である。原子の中心に原子核が有り、その周りを電子が周回運動していると。

何故、このような原子構造であると決められたのだろうか?ラザフォード(Ernest Rutherford (1871-1937) ノーベル化学賞受賞者) が1911年頃に、原子核の構造についての考えを提唱した。原子の中心に核として、陽子と中性子が有ると示唆した。しかし、電子が周回運動をしているとの解釈は、未だ定着していないようだ。すでに一般的には、電子で原子が満たされているとは考えられていたのであろう。誰が周回運動する電子像の解釈を提唱したのかは分からない。クーロンの法則が、すでに1785年に唱えられていたとすれば、物質が電子で構成されていると言う解釈はすでに科学的常識と成っていたのであろう。原子核の様子が少しずつ明らかになり、誰とはなしに、周回電子論が常識化して来たのであろう。結局、周回軌道電子像は現在も、量子論初め、全ての原子に関わる理論構築の基礎をなしている。周回軌道電子の運動エネルギーの増減で、原子放射光のスペクトル解釈をしている。

上に述べた事を、原子の数例について考えを纏めたので、次に示す。

(2013/2/4)の疑問追記は私の間違いでしたので削除しました。ただ、金属原子などにも、1mol のアボガドロ数との関係が成り立つ意味が理解できない。

1月20日は、大学入学試験が有った。自分が上に述べた事を考えると、これからの「理科教育」はどのようにあるべきかと、教科書との乖離に悩みも深くなる。先日(19日)も、NHKの教育番組で、MITの『電荷』に関する講義内容が放送されていた。その講義を聞いて、「エボナイト棒の摩擦」が電荷の実験的検証の題材に成っている。確かに摩擦をすれば、仕事に対するエネルギーがエボナイト棒に蓄えられると解釈できる。そのエネルギーは普通は『熱エネルギー』である。エボナイト棒の周辺空間には確かにその影響が現れている。そのエボナイト棒が他の物を引き付けるからと言って、それが『電荷』が原因であると断定できない筈である。確かに『エネルギー』もその空間的状況では、磁場のN極とS極のように、その回転流方向性として如何にも2極性を示す。だから、『電荷』もプラスとマイナスの2極性に見えるのであろう。その物を引きつけるからと言って、それが『電荷』と言う確認は出来ないであろう。『電荷』の空間的姿の認識も出来ないし、観察もできないのだから。熱エネルギーも電磁エネルギーも『エネルギー』と言う物理量から解釈すれば、同じものである。今までの物理学と言う世界は『電荷』の存在を基礎概念として自然科学の理論を組み立てている。本当に『電荷』の存在を未来の自然科学の『真理』として子供達に教えて行くのだろうか。

『共有結合』 原子構造で、その原子間の結合力・仕組みの解釈の合理性の問題が有ろう。その基本は周回電子が担っているとなっている。化学物質の結合手について、高分子結合まで『イオン結合』や『共有結合』など原子外殻に存在する電子がその役目を負わされている。その殆どは原子の外殻の負の電荷同士の関係で説明されている。もし、クーロンの電荷間の法則の力を自然界の『真理』とするのであれば、原子結合の論理性の矛盾を上げなければならない。クーロン排力の強力な空間領域でありながら、その影響は無視できると言はんばかりに、論理の矛盾を抱えた解釈に成っている。原子同士の強力な結合を実現する解釈法は原子表面の磁力以外は無かろうと考えた。その視点で『ダイヤモンド結晶』について考えた。炭素結合の秘め事。

初夢の恐怖 原子核の周りを今年も元気に電子が高速で回っている。科学の世界も安泰であります。そろそろ独りぼっちは寂しいので、纏まった分子結合への夢を見た。回転する電子同士が手を繋ぐ。中心の核私は電子に振り回されて目が廻る初夢の恐怖。それでも電子周回軌道原子構造論は安泰と言う初夢。夢の謎解きが待ちどうしい。2018/01/11 追記。

初夢の恐怖 原子核の周りを今年も元気に電子が高速で回っている。科学の世界も安泰であります。そろそろ独りぼっちは寂しいので、纏まった分子結合への夢を見た。回転する電子同士が手を繋ぐ。中心の核私は電子に振り回されて目が廻る初夢の恐怖。それでも電子周回軌道原子構造論は安泰と言う初夢。夢の謎解きが待ちどうしい。2018/01/11 追記。 渾沌

渾沌 質量エネルギー変換

質量エネルギー変換

電子像

電子像