大人のおもちゃのような実験をしてみた(2019/11/13)。専門家の決して考えない実験かも知れない。 乾電池の乾電池による充電実験。変圧器の奇想天外診断 (2015/06/03) に似た思い付きの実験だ。

乾電池の乾電池による充電実験。変圧器の奇想天外診断 (2015/06/03) に似た思い付きの実験だ。

実験の目的と結果

乾電池のエネルギーの意味を電流や電荷概念に依らずに、空間伝送の意味でランプへのエネルギー供給を確認したかったのが本当の目的であった。乾電池はエネルギーの充電ができないだろうという思惑があった。残念ながら思惑外れで乾電池も充電されることが分かって、一寸がっかり。

実験の概要

先ず、電池と電圧(エネルギーの基礎研究) (2019/11/14)で電気回路エネルギーと電圧との関係を具体例で解説しようと考えた。その過程で不図乾電池は充電できるのかと心配になった。早速実験で確かめることにした。初めに書いた通り充電可能であった結果で、思惑外れの失敗である。電荷概念否定あるいは電流否定の実験的検証にはならなかった。

実験回路と思惑

図1.に示した回路は電気回路の実験としては全く意味の分からないものであろう。同じ乾電池4個を3個と1個に分けて、差の電圧を豆電球にかける回路である。この回路を取り上げた訳は乾電池に充電作用が有るかどうかに疑問を抱いたからである。この回路構成で、一つの電池V1が充電せずにランプが点灯することを期待したのである。エネルギーが直接空間を伝送して、電池充電なしにランプだけ点灯となれば回路電流の解釈を否定できるかと思った。

図2.実験装置

図1.の回路構成を単3乾電池4個入りの電池ホルダーで作った。アルカリ乾電池4個と3V用豆電球(購入経費の費用891円也)で実験装置とした。

実験結果と考察

アルカリ乾電池はみんな同じかと思うが、どうも特性が同じくないように思った。V1用として使う電池で充電特性が異なるようだ。比較的早く電圧が高くなるものと、遅いものがある。充電の特性が異なる。

最初の実験。装置組み立て後すぐに回路でランプを点灯した。V1の電圧を計ったら、2.2[V]まで上がっていた。真逆(マサカ)とは思うが、破裂するかもしれないと少し危険を感じて中止した。数日後にまた同じ実験で電圧を計り、確認した。もうV1 の電圧が2.2[V]になるようなことはなかった。せいぜい1.7[V] 程度にしか充電しなかった。少しずつV1電池が充電され、電圧が上がっている様子は見られる。

スイッチSのon off による回路状態の違いの解釈。

スイッチoff

乾電池の負極側はエネルギーレベルが高い。スイッチと電池にそれぞれエネルギーギャップがある。負荷ランプにはそれが無く、電圧ゼロである。

スイッチ on

スイッチオンでランプに もエネルギーギャップが生じる。それが負荷端子電圧である。ここで、乾電池に充電はないかと予想したが、間違いであった。乾電池から乾電池にも充電でエネルギーが入射することが分かった。電池電圧V2のある割合でランプと電池V1 にエネルギーギャップが印加され、消費と充電が進行する。

もエネルギーギャップが生じる。それが負荷端子電圧である。ここで、乾電池に充電はないかと予想したが、間違いであった。乾電池から乾電池にも充電でエネルギーが入射することが分かった。電池電圧V2のある割合でランプと電池V1 にエネルギーギャップが印加され、消費と充電が進行する。

考察

各電圧値はテスターで測定した。測定中にゆっくりと電圧値が変って行く。エネルギーの消費と同時に電池 V1 への充電が進む。総体的にはエネルギーが減少する。アルカリ乾電池の充電機能は電池の放電機能と同じく負電極亜鉛と電解質の間のエネルギーギャップの化学物質的エネルギーレベルの解釈に掛かっている。

構造と電池の原理

アルカリ乾電池

アルカリ乾電池の内部構造はマンガン乾電池とは相当違うようだ。しかし基本的には陰極の亜鉛Zn粉末が水酸化カリウムKOH電解質の中でエネルギーギャップを構成していると解釈できる。陽極は二酸化マンガンで構成されている。両極間は一応セパレータ(耐アルカリ性ビニロン)で分けられている。電解質は透過するとある。

アルカリ乾電池の原理

Wikipediaに示されている化学反応式

(負極) Zn(s) + 2OH⁻(aq) → ZnO(s) + H2O(s) + H2O(l) + 2e⁻

(正極) 2ZnO2(s) + H2O(l) + 2e⁻ → Mn2O3(s) + 2OH⁻ (aq)

この化学式が示す原理は『電子』が負極から外部回路を通って正極に戻り、電荷の収支が整って電池の役割が成り立つという意味である。電子が『エネルギー』を負荷に供給する論理的な解説が全く示されていない。だから化学方程式は電池の『エネルギー』供給の説明には成っていない。物理学にも、化学にも『エネルギー』の概念が定義されていないところに大きな科学論の矛盾がある。『電荷』や『電子』の『エネルギー』との関係性が示されなければ科学理論の矛盾は解消しない。

エネルギーギャップによる原理解釈。

亜鉛Znと水酸化カリウムKOH の化学物質の間における接触エネルギーギャップEg[V]が電池エネルギー供給原理をなしているはずだ。上の化学方程式には水酸化カリウムの役割が示されていない。アルカリ電池であるから、カリウムK がエネルギー源としての主役をなしているはずだ。亜鉛 Zn とカリウム K の間のイオン化傾向の特性差が基本的意味を持っていると解釈する。

まとめ

電池がアルカリ電池であった。アルカリ電池は充電機能も少しは持っているようだ。まだ、マンガン乾電池での確認をしていない。マンガン乾電池も充電するか?

(2020/01/03)追記。元旦に単一乾電池で、マンガン乾電池2本とアルカリ乾電池2本が有ったので、マンガン乾電池1本を3Vランプと直列にして、アルカリ乾電池2本とマンガン乾電池1本の直列電圧4.5Vほどの電圧を掛けた。マンガン乾電池の電圧は徐々に充電され 1.7V以上に高くなった。破裂しないかと気味が悪くてそれ以上続けなかった。マンガン乾電池もアルカリ乾電池と同じく『エネルギー』の充電ができることだけは確認できた。その充電がどの様な化学的反応で成されるのか理由を知らない。

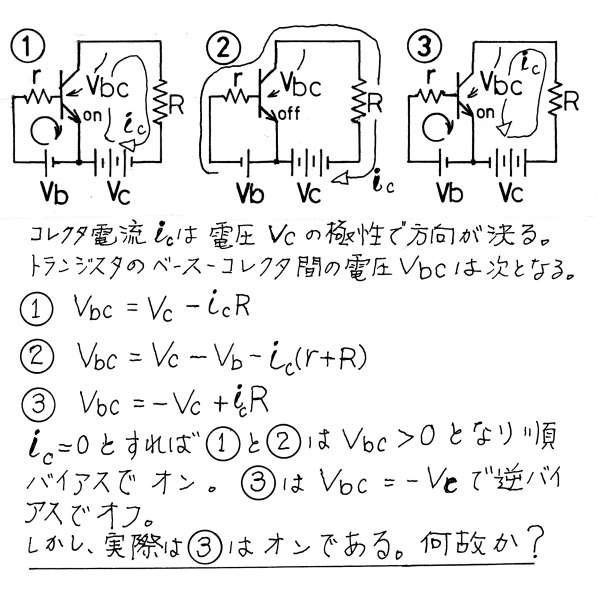

何故オンするか 一通りそれぞれの場合のB-C間に掛かる電圧Vbcを考えて見た。Vbcが正ならコレクタ側のダイオードはオンすべき順バイアス電圧である。①と③はB-E間はオンである。②はB-E間が逆バイアスでオフである。さて、①は勘ではオンすると思うが実験してみないと。エミッタ電流と逆向きの兼ね合いでB-C間を通る導通か。②もB-C間での導通のオンになるか。従って①と②はスイッチング機能はないことになる。問題は③が何故スイッチング機能を発揮するかである。理論解説では、ベース電流に対応するエミッタからの注入電子がp型半導体のベース領域を通過中に殆ど90%以上がコレクタ側に注入されるとなっているようだ。それがB-C間の逆向きダイオードの逆流電流を可能にすると説明されている。そんなダイオード機能の逆向き電流を流す理論はどこから生まれたのかとても不思議だ。どんな解説でも、ダイオードの本質的原理を打ち消すようなことだけは言って欲しくない。仕事が無い(1939/12/01 舞鶴鎮守府へ?職歴も書けない故)哀しさから時々、御免なさい(お恥ずかしいことです)。P-N junction 内のエネルギーギャップが解釈の要になろう。『電荷』ではなかなか理論の矛盾を取り除けない。現在まで科学漫遊の旅を経ても、特別研究対象と言える専門もなく、光量子の空間エネルギー分布概念や三相交流回路の瞬時空間ベクトルと何とも取り柄のない始末に負えない存在の浮遊体のようなままに在る。少しトランジスタのスイッチング機能のエネルギーに特化した見方を展開してみたいと思って筆を置く。

何故オンするか 一通りそれぞれの場合のB-C間に掛かる電圧Vbcを考えて見た。Vbcが正ならコレクタ側のダイオードはオンすべき順バイアス電圧である。①と③はB-E間はオンである。②はB-E間が逆バイアスでオフである。さて、①は勘ではオンすると思うが実験してみないと。エミッタ電流と逆向きの兼ね合いでB-C間を通る導通か。②もB-C間での導通のオンになるか。従って①と②はスイッチング機能はないことになる。問題は③が何故スイッチング機能を発揮するかである。理論解説では、ベース電流に対応するエミッタからの注入電子がp型半導体のベース領域を通過中に殆ど90%以上がコレクタ側に注入されるとなっているようだ。それがB-C間の逆向きダイオードの逆流電流を可能にすると説明されている。そんなダイオード機能の逆向き電流を流す理論はどこから生まれたのかとても不思議だ。どんな解説でも、ダイオードの本質的原理を打ち消すようなことだけは言って欲しくない。仕事が無い(1939/12/01 舞鶴鎮守府へ?職歴も書けない故)哀しさから時々、御免なさい(お恥ずかしいことです)。P-N junction 内のエネルギーギャップが解釈の要になろう。『電荷』ではなかなか理論の矛盾を取り除けない。現在まで科学漫遊の旅を経ても、特別研究対象と言える専門もなく、光量子の空間エネルギー分布概念や三相交流回路の瞬時空間ベクトルと何とも取り柄のない始末に負えない存在の浮遊体のようなままに在る。少しトランジスタのスイッチング機能のエネルギーに特化した見方を展開してみたいと思って筆を置く。 回路とスイッチ

回路とスイッチ

スイッチS2投入 回路導体で囲まれた空間全体が『エネルギー』の流れの過渡状態に成る。回路空間全体がコンデンサとコイルの分布した過渡現象状態を経る。

スイッチS2投入 回路導体で囲まれた空間全体が『エネルギー』の流れの過渡状態に成る。回路空間全体がコンデンサとコイルの分布した過渡現象状態を経る。 交流電源電圧をスイッチでオン、オフ制御する場合を取上げて考える。正弦波交流電圧に対して一定周期でスイッチを制御するとする。次の記事への橋渡しの意味も込めて、『半導体素子』のスイッチング機能を含んだ動作を取上げた。

交流電源電圧をスイッチでオン、オフ制御する場合を取上げて考える。正弦波交流電圧に対して一定周期でスイッチを制御するとする。次の記事への橋渡しの意味も込めて、『半導体素子』のスイッチング機能を含んだ動作を取上げた。