(2024/06/22).

〈疑問〉こそが自然世界の理解につながると思いながら。前の記事 (電流とエネルギー流)に再び疑念を抱きながら。

電力 その禅問答 (2021/12/14)。があった。そこに示された図形を使って、再び考えてみよう。

電圧、電流そして電力は電気回路現象を解釈する基本概念である。それらの物理的概念を的確に認識するには、その概念の瞬時値の単位あるいは次元を理解する必要がある。

単位や次元は古くから国際度量単位として定義され、その基準が示され、使われてきた。それが[MKSA]単位系である。その単位からの誘導単位として電圧の単位ボルト[V]、電流の単位アンペア[A]そして電力の単位ワット[W]が決まっている。

これらの単位は電気回路で主に使われる。電圧、電流そして電力などの電気基本単位が、その電気回路現象を物理現象として解釈するときの物理学理論で使われる。

しかし、その電気的単位の意味を明確に理解 しているかがとても曖昧なのだ。電圧 [V]、電流 [A] そして 電力[W]の概念が物理的な意味として有効なものかと疑わしいのだ。電圧 v 、電流 i を次式で考える。

しているかがとても曖昧なのだ。電圧 [V]、電流 [A] そして 電力[W]の概念が物理的な意味として有効なものかと疑わしいのだ。電圧 v 、電流 i を次式で考える。

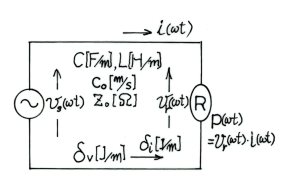

v(ωt) = Vsin ωt [V =Wb/s]、 i(ωt) = Isin (ωt-φ)[A =C/s]

その時、電力 p は

p(ωt) = VI sin ωt sin (ωt-φ)[W = J/s]

となる。

右図の波形の瞬時値としての意味を考えた時、その時間は時間的経過の無い瞬時の意味である。時間的に磁束の変化率[Wb/s]で、ファラディーの法則の電圧、時間的な電荷の変化率[C/s]としてのアンペアの法則の電流。更に、エネルギーの時間的変化率のワット [W=J/s] も時間的経過を考えないと電力の物理的意味が不明確だ。19世紀では、それらの単位で十分有効であった。しかし、その後物理学理論も新しい解釈が加わり、技術的な状況も変革を来した。そのような状況を踏まえて、過去の物理学理論の基礎となって技術を支えて来た様々な物理学的概念が、今とても論理的に耐え得る状況にないものに思われる。

その代表的な、極めて曖昧な概念が『電荷』である。そして『電子』である。長い間、理論物理学として科学論の世界に君臨してきた論理性の基礎的概念の『電荷』や『電子』がその役目を果たし得るものかと理解出来ないのだ。誰も『電界』や『磁界』の物理的意味を古い電磁場方程式の中の意味で満足している状況が筆者には理解できないのだ。

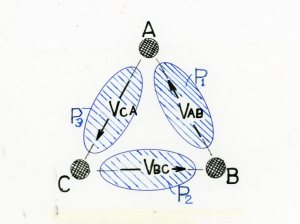

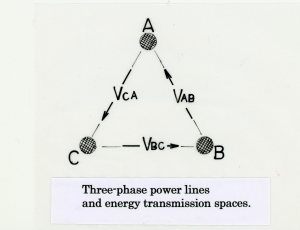

電気回路の電線路空間を伝播する電磁エネルギー。

電磁エネルギー伝播は〈光〉のようなエネルギーが光速度で伝播する意味との関係で認識すべ黄と考える。電気回路で伝送する空間の光と同じ『エネルギー』の流れ、即ち空間に実在するジュール [J] と言う物理量を認識せずに済まされる状況が理解できないのだ。

物理学理論は『エネルギー流』の実在性の認識を要請するのだ。

[JHFM]の自然単位系が未来への物理学理論の基礎となるべきと考える。この単位系は古く、光のエネルギー伝播を思いながら、平成2(1989)年に完成したものだ。エネルギー[J(ジュール)]とJHFM単位系

光エネルギーの伝播特性を規定する原理が空間の技術的解釈特性、真空誘電率εo[F/m] 、真空透磁率 μo[H/m] によって決まる。

光速度 co = 1/√( εo μo ) [m/s]

とすれば、時間 [s] の意味は、[s] = [(HF)1/2] のような次元の意味と繋がる。

『エネルギー』の空間像を認識して初めて電気量の『瞬時値』の意味の物理学的認識が可能と思う。